すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について

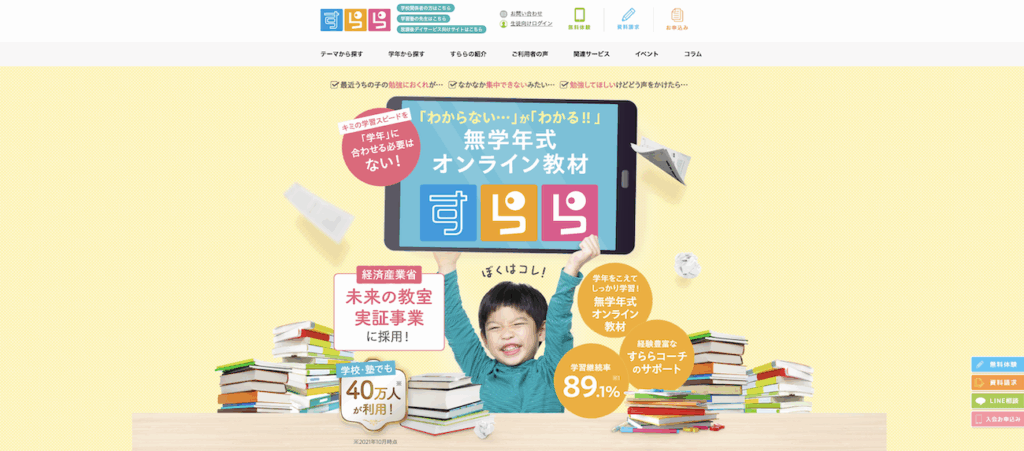

「すらら」は、インターネットを活用した学習システムとして、多くの不登校の児童生徒に利用されています。

不登校の子どもが「すらら」で学習を継続した場合、その取り組みが学校の出席扱いとなるかどうかは、多くの保護者や当事者にとって関心の高いポイントです。

文部科学省の通知によれば、ICTを活用した自宅学習も、一定の条件を満たすことで出席扱いと認められる場合があります。

具体的には、学校と連携しながら「すらら」で学習の記録を残し、学習内容や成果を学校側が確認できることが重要です。

また、学校長が「すらら」での学習が教育課程に即していると判断した場合、出席日数として認められる可能性があります。

こうした背景から、「すらら」は不登校の子どもたちにとって、学びの継続と社会的なつながりを維持するための有効な選択肢の一つとなっています。

出席扱いを希望する場合は、事前に学校と十分に相談し、必要な手続きを進めることが重要です。

理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている

すららが不登校児童・生徒の出席扱いに活用される理由の一つに、学習の質と学習記録の証明がしっかりしている点が挙げられます。

すららは文部科学省のガイドラインに準拠した教材構成を採用しており、学年ごとの学習指導要領に沿った内容をオンラインで提供しています。

そのため、学校で学ぶべき内容を自宅でも着実に学習できる環境が整っています。

また、すららの学習システムは、生徒ごとの学習進捗や到達度を細かく記録できる仕組みを備えており、どの単元をどの程度学習したか、理解度はどのレベルかを客観的なデータとして蓄積します。

これにより、学校側へ提出する学習記録の証明書類として活用できるため、出席扱い申請時の重要な根拠となります。

さらに、すららの学習履歴は保護者や学校側も確認できるため、学習の継続性や成果の可視化が可能です。

このように、すららは学習の質と記録の信頼性を両立しているため、不登校時の出席扱い申請において有効な選択肢とされています。

学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる

すららは、学習の進捗や取り組み状況を詳細に記録できるシステムが特徴です。

学習者がどの単元をどれだけ学習したか、理解度や到達度などの客観的なデータが自動的に蓄積されます。

これにより、学校側へ「客観的な学習記録レポート」として提出することが可能となり、出席扱いの申請時に説得力のある証拠資料として活用できます。

こうした記録は、学校が生徒の学習実態を正確に把握する上で非常に役立つため、不登校の生徒が在宅で学習していることを示す根拠としても重宝されます。

保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい

すららは、オンラインで学習の進捗や理解度が自動的に記録されるため、保護者が手作業で学習記録をまとめる必要がありません。

学習履歴や成果が可視化されることで、学校側も児童・生徒がどのような学習活動を行っているかを客観的に把握しやすくなります。

こうしたデータは出席扱いの申請時に提出できるため、学校側にとっても信頼性の高い「安心材料」として受け入れられやすい特徴があります。

理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある

すららが多くの不登校の子どもたちに支持されている大きな理由の一つは、個別最適な学習計画と継続的な支援体制にあります。

すららは、AIを活用した診断機能によって、一人ひとりの学力や理解度に応じたカリキュラムを自動的に作成します。

これにより、学校の授業についていけなかったり、逆に簡単すぎてやる気を失ってしまったりすることなく、自分のペースで学習を進めることができます。

また、すららでは学習状況が常に記録され、保護者や学校の先生とも共有できるため、周囲の大人が子どもの進捗を把握しやすい点も特徴です。

さらに、学習を継続するための声かけやアドバイスを専門スタッフが行う仕組みが整っているため、孤立感を感じにくく、モチベーションの維持にもつながります。

こうした個別最適化と継続支援の仕組みが、すららを不登校の子どもたちにとって安心して利用できる学習サービスにしているといえるでしょう。

すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる

すららには専門知識を持つコーチが在籍しており、学習者一人ひとりに合わせた学習計画の作成や、進捗管理のサポートが受けられます。

これにより、単に教材を提供するだけではなく、計画的かつ継続的な学習を実現できる点が特徴です。

コーチが定期的に声かけやアドバイスを行うことで、学習のペースが乱れがちな不登校の生徒でも安定して学習を続けやすくなります。

すららのこの体制は、出席扱いの申請時に「計画性」と「継続性」を具体的に示せる根拠となり、学校側にも学習状況を明確に伝えやすくなります。

すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる

すららは、学習者一人ひとりに専任コーチがつき、個々の状況や目標に合わせた学習計画を作成してくれます。

コーチは定期的に進捗を確認し、学習の悩みや不安にも丁寧に対応します。

これにより、学習のモチベーション維持や自分に合ったペースでの学びが実現しやすく、不登校の生徒でも安心して学習を継続できる環境が整えられています。

すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる

すららは、無学年式の学習システムを採用しているため、学年にとらわれず自分の理解度やペースに合わせて学習を進めることができます。

不登校や長期欠席によって学習の遅れが生じた場合でも、基礎から丁寧に学び直すことができる一方、得意な分野はどんどん先に進める柔軟さも特徴です。

このような仕組みにより、すららは個々の状況に応じた最適な学習環境を提供し、子どもが自信を持って学び続けられるようサポートしています。

理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる

家庭、学校、そしてすららの三者が連携できる点は、不登校の子どもにとって大きなメリットとなります。

すららはオンライン学習教材として、家庭での学習を支えるだけでなく、学校とも情報共有が可能な仕組みを持っています。

例えば、保護者はすららを通じて子どもの学習進捗や到達度を確認でき、必要に応じて学校側ともコミュニケーションを図ることができます。

また、学校側もすららの学習記録を活用し、出席扱いの申請や学習状況の把握に役立てることができます。

こうした三者の連携により、子どもが安心して学習を続けられる環境が整い、学校復帰や社会的な自立に向けたサポートがしやすくなります。

すららを利用することで、家庭と学校が協力しやすくなり、子どもの学びを一貫して支援できる体制が築かれるのです。

すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる

すららは、不登校の児童生徒が出席扱い申請を行う際に必要となる書類の準備についてもサポートを提供しています。

たとえば、学習記録や利用証明書など、学校への提出が求められる各種書類の作成方法や取得手順について、すららのサポート窓口が具体的に案内してくれます。

これにより、保護者や生徒が手続きで迷うことなく、スムーズに必要書類を揃えられる点が大きな特徴です。

すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる

すららでは、学習の進捗や内容を記録する学習レポートの提出を専任コーチがサポートしています。

学校への出席扱い申請に必要なレポートは、専用のフォーマットが用意されており、コーチが記入方法や提出タイミングなどを丁寧にフォローします。

不登校の生徒や保護者が安心して手続きできるよう、すららは細やかなサポート体制を整えています。

すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる

すららは、不登校の児童・生徒が学校と円滑に連絡を取るためのサポートを提供しています。

学習の進捗状況や取り組み内容をデータとして記録し、保護者や学校側と共有できる仕組みが整っています。

そのため、担任や校長と連絡をとる際にも客観的な情報をもとに話し合いが進めやすくなり、出席扱いの申請や学習状況の報告がスムーズに行える環境が整っています。

理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績

すららは、文部科学省が不登校対応教材として認めた実績を持っています。

不登校の児童生徒が増加する中で、すららは自宅学習を支援するオンライン教材として多くの教育現場で導入されています。

すららのカリキュラムは、個々の学習進度や理解度に合わせて調整できる点が特徴です。

これにより、学校に通えない子どもでも無理なく学習を継続でき、学力の維持や向上が期待できます。

さらに、すららを利用した学習活動は、学校側が「出席扱い」と認める場合があり、実際に全国の自治体や学校で出席扱いの事例も増えています。

文部科学省のガイドラインに沿った運用が可能なため、すららは不登校の子どもたちにとって安心して利用できる選択肢といえるでしょう。

こうした実績が、すららを選ぶ保護者や学校関係者から高く評価されている理由の一つとなっています。

すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある

すららは、全国各地の教育委員会や学校と連携し、不登校の児童生徒への学習支援を実施してきた実績があります。

自治体の取り組みや学校現場での導入事例も多く、すららを通じて学習を継続することで、学力の維持や向上が期待されています。

こうした連携体制があるため、すららを利用した学習が学校側に認められやすい環境が整いつつあります。

すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている

すららは、文部科学省が推進する不登校児童生徒への学習支援策の一環として、多くの自治体や学校で「不登校支援教材」として公式に採用されています。

すららはインターネット環境があれば自宅でも学習できるため、学校に登校できない子どもたちが学習の遅れを防ぐ手段として活用されています。

さらに、すららの教材は個別最適化学習を実現しており、生徒一人ひとりの理解度や学習ペースに合わせて進められる点が評価されています。

こうした特長から、すららは不登校の子どもたちの学びを保障する有力な選択肢として位置付けられています。

理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい

すららが不登校の生徒に対して出席扱いとなる理由の一つに、学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい点が挙げられます。

すららは文部科学省のガイドラインに基づき、ICTを活用した学習支援サービスとして設計されています。

学習内容は学校の教科書に準拠しており、学年ごとのカリキュラムに沿った学習が可能です。

また、すららでは学習の進捗や理解度を細かく記録・管理でき、教員や保護者がその状況を客観的に把握できます。

このようなシステムにより、学校側も生徒の学習状況を確認しやすく、「学校に準ずる学習環境」として評価されやすいのが特徴です。

さらに、すららは専門のサポートスタッフが学習指導や相談対応を行う体制も整えており、単なる自宅学習とは異なる継続的な支援が受けられます。

こうした理由から、すららの利用は出席扱いの申請時に説得力のある根拠となりやすいと考えられます。

すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている

すららは、日本の学校教育で定められている学習指導要領に基づいてカリキュラムが構成されています。

小学校から高校までの幅広い学年や教科に対応しており、国語・数学・英語などの主要教科の内容を網羅しています。

これにより、すららを利用することで学校の授業と同等の学習を自宅で進めることが可能となり、不登校の児童生徒でも学習面で遅れを取ることなく、安心して学びを継続する環境が整っています。

すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある

すららは、学習者の進捗や理解度をシステム上で細かく記録し、学習の成果をリアルタイムで評価できる仕組みが整っています。

これにより、学習のつまずきや得意分野を客観的に把握できるだけでなく、個々の状況に応じたフィードバックが自動で提供されます。

こうした機能は、学習のモチベーション維持や効率的な学び直しをサポートするうえで重要な役割を果たしています。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について

すららは、インターネットを通じて自宅などから学習できるオンライン教材として、多くの不登校の児童・生徒に利用されています。

近年、文部科学省が示すガイドラインに基づき、すららを活用した学習活動が学校での「出席扱い」と認められるケースが増えています。

しかし、すららを使えば必ず出席扱いになるわけではなく、学校や教育委員会の判断が必要です。

出席扱いを申請する際は、まず保護者が学校に相談し、すららでの学習内容や進捗、学習時間の記録などを提出することが求められます。

学校側はこれらの情報をもとに、児童・生徒が自宅で主体的に学習しているか、学習の成果が認められるかを判断します。

また、申請時には担任や校長との面談や、教育委員会への報告が必要な場合もあります。

すららを通じた出席扱いを目指す際は、事前に学校と十分な連携を図り、必要な書類や証明を整えることが成功のポイントとなります。

出席扱いの可否や手続きの詳細は自治体や学校によって異なるため、早めに相談を始めることが重要です。

申請方法1・担任・学校に相談する

すららを活用して不登校の児童・生徒が出席扱いを希望する場合、まず最初に重要なのは担任や学校への相談です。

すららは文部科学省が定める「ICTを活用した自宅学習による出席扱い」のガイドラインにも対応している教材ですが、実際に出席扱いとなるかどうかは学校ごとの判断に委ねられています。

そのため、すららを利用していることや学習状況について、担任の先生や学年主任にできるだけ早い段階で相談し、現状や希望を丁寧に伝えることが大切です。

学校側もすららの学習記録やレポートを確認しながら、出席扱いの可否を検討します。

相談の際には、すららでの学習計画や進捗状況、どのように学力を維持・向上させているかを具体的に説明できるよう準備しておくと、学校側の理解を得やすくなります。

また、学校によっては必要な書類や手続きが異なる場合があるため、担任と密に連絡を取り合い、必要な情報を正確に把握しておくことも重要です。

すららを通じて出席扱いを目指す際には、学校との信頼関係を築きながら、柔軟に対応していく姿勢が求められます。

出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する

すららを利用して不登校児童・生徒が出席扱いを申請する際には、主に学校や教育委員会が求める書類や条件を事前に確認することが重要です。

すららの学習記録や利用状況の報告書、学習計画書などが必要となる場合が多く、学校側との連携も欠かせません。

さらに、すららでの学習内容が学校の教育課程に準じているかどうかも確認されるため、申請前に担当教員と十分に相談し、必要な情報を整理しておくことが成功の鍵となります。

申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する

すららを活用して出席扱いを申請する際、医師の診断書や意見書が必要となる場合があります。

特に、長期間の不登校や心身の不調が理由で学校に通えない場合、学校側や教育委員会は客観的な証明を求めることが一般的です。

すららでの学習を出席扱いにするためには、本人の学習状況が適切であることだけでなく、医師による「学校への通学が困難である」という診断や、在宅学習を推奨する旨の意見が重要な判断材料となります。

診断書や意見書には、具体的な病名や症状、そしてすらら等のICT教材を用いた学習が本人の状況に適していることが記載されていると、申請がよりスムーズに進む傾向があります。

必要な場合は、事前に学校や教育委員会へ相談し、どのような内容が求められているかを確認しておくことが大切です。

正確な診断書や意見書の提出は、すららによる在宅学習を出席扱いと認めてもらうための信頼性を高める重要な要素となります。

不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある

すららを利用して自宅学習を進める場合、不登校の理由によっては学校側から医師の診断書の提出を求められることがあります。

特に、精神的な理由や体調不良が背景にある場合は、出席扱いの申請時に診断書が必要となることが多いです。

これは、学校側が学習の継続性や児童生徒の健康状態を適切に把握し、すららによる学習が本人にとって適切かどうかを判断するためです。

したがって、すららを活用して出席扱いを希望する際には、事前に学校と十分に相談し、必要な書類や手続きを確認しておくことが重要です。

精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう

すららを利用して不登校の児童生徒が出席扱いを申請する際には、精神科や心療内科、小児科などの医療機関で「不登校の状態」であることと、「学習継続が望ましい」という内容を記載してもらうことが重要です。

医師の診断書や意見書は、学校側が出席扱いを認める判断材料となるため、すららによる学習が本人の状況に適していることや、学習意欲の維持に役立つことを具体的に伝えると、よりスムーズな申請につながります。

医療機関での相談時には、すららでの学習内容や進捗状況を説明できるように準備しておくことも大切です。

申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する

すららを活用して不登校児童・生徒が出席扱いを希望する場合、学習記録の提出は重要な手続きの一つとなります。

すららには、個別の学習進捗や学習時間、達成度などが記録される機能が備わっており、これらのデータを学校側に提出することで、在宅学習の実績を客観的に示すことができます。

学校によっては、すららの学習記録を印刷またはデータとして提出することを求められる場合がありますので、事前にどのような形式で提出すべきかを学校と相談しておくことが大切です。

また、すららの学習記録には、どの教科をどれだけ学習したかや、どのような単元を修了したかといった詳細な情報が含まれているため、学校側も児童・生徒の学習状況を具体的に把握しやすくなります。

提出の際には、記録が正確で最新のものであるかを確認し、必要に応じて保護者や担当教員が補足説明を加えることで、学校との連携がよりスムーズになります。

すららの学習記録を適切に提出することは、出席扱い申請の成功に向けた大切なステップの一つといえるでしょう。

学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出

すららを利用して不登校でも出席扱いを目指す場合、学習進捗レポートの提出が重要なステップとなります。

すららのシステム内で学習状況や進捗が自動的に記録されるため、保護者や生徒はそのレポートをダウンロードできます。

このレポートを担任や校長先生に提出することで、学校側が実際の学習活動を客観的に把握でき、出席扱いの判断材料となります。

提出時には、学習内容や時間、到達度などが明確に記載されていることが求められるため、すららのレポート機能を活用して、正確なデータを用意することが大切です。

出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)

すららを利用して不登校の場合でも出席扱いを希望する際は、学校で出席扱い申請書を作成することが重要です。

申請書の作成には保護者のサポートが求められ、すららの学習内容や進捗状況を具体的に記載する必要があります。

学校側と連携しながら、すららを用いた学習が継続的に行われていることや、学習成果が確認できる資料を準備することで、申請がより円滑に進みやすくなります。

保護者が積極的に関わることで、学校と協力しやすい環境を整えることができます。

申請方法4・学校・教育委員会の承認

すららを利用して不登校の児童・生徒が出席扱いを申請する際には、学校や教育委員会の承認が不可欠となります。

まず、保護者はすららを活用して学習を継続していることを学校側に伝え、出席扱いの申請意思を明確に示す必要があります。

この際、すららでの学習記録や成果を具体的に提出することで、学校側に学習状況を正確に理解してもらうことが重要です。

学校はこれらの資料を基に、児童・生徒がすららを通じて学習を十分に行っているか、また出席扱いとするに相応しいかを判断します。

さらに、学校だけでなく、最終的には教育委員会の承認も必要となります。

教育委員会は、すららによる学習内容が学校教育に準じているか、また児童・生徒の学習意欲や進捗状況が適切に保たれているかを審査します。

承認を得るためには、すららの学習記録やレポート、保護者や児童・生徒自身の意向書など、必要書類を揃えて提出することが求められます。

学校や教育委員会との連携を密にし、すららでの学習状況を継続的に共有することが、出席扱い申請の成功につながります。

学校長の承認で「出席扱い」が決まる

すららを利用した学習が不登校の生徒に対して「出席扱い」と認められるかどうかは、最終的に学校長の判断に委ねられます。

文部科学省のガイドラインに基づき、すららの学習内容や進捗状況が学校での学びと同等であると認められた場合、学校長が承認すれば出席扱いとなります。

したがって、すららを活用して出席扱いを希望する際には、学校と十分に連携し、必要な情報や証明書類を適切に提出することが重要です。

教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う

すららを利用して不登校時の出席扱いを希望する場合、教育委員会への申請が必要となることがあります。

その際は学校側と十分に連携を取り、必要な書類や手続きを正確に進めることが重要です。

すららの学習記録や活動内容を学校に共有し、学校が教育委員会に適切な申請を行えるよう協力することで、出席扱いの審査が円滑に進みやすくなります。

学校との信頼関係を築きながら、すららの活用状況を丁寧に伝えることが成功のポイントとなります。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します

すららは、インターネットを活用した対話型の学習教材として、多くの不登校の児童・生徒やその保護者から注目を集めています。

近年、文部科学省の通知により、学校外での学習活動も一定の条件を満たすことで「出席扱い」と認められるケースが増えてきました。

すららもその一つとして、学校と連携しながら学習状況を報告し、校長が認めた場合には出席日数としてカウントされる可能性があります。

これにより、不登校であっても学習の遅れを最小限に抑え、進級や進学に必要な出席要件を満たすことができる点は大きなメリットです。

また、すららを活用することで、学習のペースや内容を自分に合わせて調整できるため、無理なく学びを継続しやすくなります。

さらに、出席扱いが認められることで、子ども本人の自信や自己肯定感の向上にもつながることが期待されます。

すららの利用は、単に学習の補助にとどまらず、不登校の子どもたちが社会とのつながりを維持しやすくなる点でも重要な役割を果たしています。

メリット1・内申点が下がりにくくなる

すららを活用することで、不登校の生徒でも出席扱いを受けられる可能性が高まります。

これにより、学校に通えない期間があったとしても、出席日数が不足することによる内申点の大幅な低下を回避しやすくなります。

内申点は高校や大学への進学時に重要な評価項目となるため、すららを利用して学習を継続し、出席扱いの申請が認められれば、将来の進路選択の幅を狭めずに済む点が大きなメリットです。

また、すららは個々の学習状況に合わせて進められるため、学習の遅れを取り戻しやすく、学力面でも安心感を持つことができます。

不登校の理由が体調や心理的なものだった場合でも、自宅で無理なく学習を続けることで、出席日数の不足による不利益を受けにくくなります。

さらに、すららを通じて記録が残るため、学校側も学習状況を把握しやすく、出席扱いの判断材料としても利用されやすいです。

これらの点から、すららの活用は内申点を守るうえで有効な選択肢となります。

出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい

すららを利用することで、不登校の生徒でも出席扱いとなる場合があります。

これにより、学校の出席日数が確保でき、内申点の評価が著しく下がるリスクを軽減できます。

特に中学校や高校では、出席日数が内申点に大きく影響するため、すららを活用して学習の継続や出席記録を確保することは、進学や将来の選択肢を広げるうえでも重要な意味を持ちます。

すららの導入によって、学力の維持だけでなく、評価面でも安心感を得やすくなります。

中学・高校進学の選択肢が広がる

すららを活用することで、不登校の生徒であっても学習の継続が可能となり、内申点や学力の維持に役立ちます。

これにより、中学や高校進学時の選択肢が広がり、従来の通学にとらわれない多様な進路を検討できるようになります。

すららで学習履歴や成果を記録しておくことで、進学先に対して自分の学習意欲や能力を具体的に示すことができるため、進路選択の幅が大きく広がる点が注目されています。

メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る

すららを活用することで、不登校の子どもが抱えがちな「学習の遅れ」や「もう取り戻せないのではないか」という不安を和らげることが期待できます。

すららは、個々の学習状況や理解度に合わせてカリキュラムが進行するため、学校の進度に左右されず、自分のペースで学習を進めることが可能です。

これにより、長期間学校を休んだ場合でも、基礎からやり直したり、苦手な単元を重点的に学んだりすることができるため、学習の遅れを感じにくくなります。

また、すららはアニメーションや対話型の解説を取り入れており、難しい内容も分かりやすく理解できる工夫がされています。

自宅で無理なく学習を継続できる環境が整うことで、子ども自身が「自分にもできる」という実感を持ちやすくなり、学習に対する自信回復にもつながります。

こうした特徴が、すららを利用する不登校の児童生徒にとって大きな安心材料となり、将来的な学習への意欲を保つ助けとなっています。

すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい

すららを利用することで、自宅にいながら学校の授業内容に沿った学習を継続できます。

不登校の生徒であっても、すららのカリキュラムを活用すれば、学習の遅れを心配する必要がありません。

自分のペースで学べるため、無理なく基礎から応用まで学習が進められます。

また、理解度に応じて繰り返し学べる点も、学力の定着に役立ちます。

すららによる継続的な学習は、学校復帰後の授業にもスムーズに対応できる力を養うことができます。

学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい

すららを利用することで、家庭でも継続的な学習環境を整えることが可能となります。

学びのペースや内容を自分に合わせて調整できるため、無理なく学習を進められる点が特徴です。

こうした環境があることで、不登校の子どもでも「自分は学べている」という実感を持ちやすくなり、学校に通えないことによる自己肯定感の低下を防ぐ効果が期待できます。

また、すららは対話型の教材設計や段階的な達成感を得られる仕組みを備えているため、学習の成果を実感しやすいことも、子どもの自信につながります。

メリット3・親の心の負担が減る

すららを利用することで、親の心の負担が減るという大きなメリットがあります。

不登校の子どもを持つ保護者は、学習の遅れや将来への不安、学校との関係性など、さまざまな悩みを抱えることが少なくありません。

すららは、自宅で無理なく学習を進められるシステムを提供しているため、子どもが学校に通えない期間でも学力を維持しやすくなります。

これにより、親は「勉強が遅れてしまうのではないか」「学校復帰が難しくなるのではないか」といった不安を軽減できるでしょう。

また、すららは学習履歴や進捗状況を細かく記録できるため、保護者は子どもの学習状況を客観的に把握でき、必要に応じてサポートしやすくなります。

さらに、すららを活用して出席扱いの申請が認められれば、学校との連携もスムーズになり、家庭内での精神的な負担が大きく和らぎます。

こうした点から、すららは不登校の子どもを支える保護者にとって、安心感をもたらす有効な選択肢の一つといえるでしょう。

学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない

すららは、学校、家庭、そして専門的なすららコーチが連携することで、学習面や精神的なサポート体制を構築できます。

不登校の子どもが1人で悩みを抱え込むことなく、学校との連絡や学習進捗の共有がスムーズに行える点が特徴です。

家庭では保護者が学習状況を把握しやすく、すららコーチが専門的なアドバイスや励ましを提供するため、安心して学習に取り組める環境が整います。

この協力体制によって、子どもが孤立せずに学び続けることが可能となります。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します

すららは、インターネットを活用した学習システムとして多くの学校や家庭で利用されています。

不登校の児童生徒が自宅で学習を続ける際、すららを活用することで出席扱いとなるケースが増えてきました。

文部科学省のガイドラインでは、ICT教材を用いた学習活動が一定の条件を満たせば、学校長の判断で出席扱いとすることが可能と示されています。

しかし、すららを利用した学習が必ずしも出席扱いになるわけではありません。

出席扱いを希望する場合、学校や担任との事前の相談、学習計画の作成、学習の進捗や成果の報告など、いくつかの手順や注意点が必要です。

また、すららの利用記録や学習内容が学校側で確認できることも重要なポイントとなります。

これらの条件を満たした上で、学校側と密接に連携しながら進めることが、出席扱い申請の成功につながります。

注意点1・学校側の理解と協力が必須

すららを利用して不登校の児童生徒が出席扱いとなるためには、学校側の理解と協力が不可欠です。

すららは文部科学省のガイドラインに沿ったオンライン学習教材であり、条件を満たすことで出席扱いが認められる場合がありますが、その判断は最終的に学校長の裁量に委ねられています。

したがって、すららを活用した学習状況や学習成果を学校側に適切に伝え、学校がその内容を十分に把握し、出席扱いの根拠として納得できるような証拠や記録を整えることが重要です。

加えて、すららでの学習が児童生徒の学びの継続や社会的な成長につながっていることを、保護者と学校が共通認識として持つことも求められます。

学校側は従来の対面授業とは異なる学習形態に対して懸念や疑問を持つ場合があるため、すららの教材内容やサポート体制、学習記録の提出方法などについて事前に丁寧な説明を行い、学校と保護者、そして本人が一体となって出席扱いの実現を目指す必要があります。

こうした協働的な姿勢が、すららを通じた出席扱いの申請を円滑に進めるための大きなポイントとなります。

「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある

すららは、文部科学省が定める「ICTを活用した学習活動の出席扱い」ガイドラインに準拠した教材として位置づけられています。

これにより、すららは学校外での学習活動が学校の出席日数として認められる際の要件を満たしています。

教材内容は学習指導要領に沿って設計されており、学力保障や個別最適な学びの実現を目指しています。

さらに、学習履歴の記録やレポート提出など、学校側が出席扱いを判断するための根拠資料も適切に提供できる仕組みが整えられています。

そのため、すららを利用することで、不登校の児童生徒が出席扱いを申請する際に、制度上の要件を満たしやすくなっています。

必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する

すららを不登校時の出席扱いとして申請する際には、すららの教材内容や学習記録などの資料を用意し、学校側に具体的な学習状況を説明することが重要です。

担任だけでなく、教頭や校長といった学校の管理職にも早めに相談し、学校全体での理解と協力を得ることで、出席扱いの申請がよりスムーズに進む可能性が高まります。

資料を持参することで、すららの教育的効果や学習の進捗状況を客観的に伝えやすくなります。

注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある

すららを利用して不登校の児童・生徒が出席扱いを申請する際には、医師の診断書や意見書の提出が求められる場合があります。

これは、すららで学習することが出席扱いとして認められるためには、学校側が児童・生徒の不登校の状況や学習の継続性、健康状態などを総合的に判断する必要があるためです。

特に、心身の健康上の理由で登校できない場合には、医師による専門的な診断や意見が重要な根拠となります。

学校や教育委員会は、すららによる自宅学習が本人の状況に適しているか、また学習の成果が期待できるかどうかを確認するために、医師の意見書を求めることが多いです。

このため、すららを活用して出席扱いを申請する場合には、事前に医師と相談し、必要な書類を準備しておくことが重要です。

医師の診断書や意見書が不足していると、学校側が出席扱いを認める判断材料が揃わず、申請がスムーズに進まない可能性も考えられます。

すららの学習内容や進捗状況を医師にも共有し、本人の状態に合わせたサポート体制を整えることが、出席扱いの成功につながります。

不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い

すららを利用して不登校の出席扱いを申請する際、体調不良や精神的な理由が原因の場合には、医師の診断書や意見書の提出が求められることが多いです。

学校側は、すららによる学習が適切に行われているかどうかを判断するため、医療機関の専門的な見解を重視します。

診断書や意見書は、出席扱いの可否を判断する重要な資料となるため、申請を検討する段階で早めに医師と相談し、適切な書類を準備することが大切です。

通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える

すららを利用している不登校の生徒が出席扱いを申請する際には、まず通院している小児科や心療内科の医師に「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝えることが重要です。

医師は生徒の状態や学習状況を確認し、必要性を判断した上で診断書を作成します。

すららでの学習が継続的に行われていることや、学習意欲があることを医師に具体的に説明すると、よりスムーズに診断書を発行してもらえる可能性が高まります。

診断書は学校への提出書類の一つとなるため、早めの準備が大切です。

医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする

すららを利用して不登校の出席扱いを申請する際には、医師に対して家庭学習の具体的な状況や学習意欲について詳細に説明することが重要です。

すららでどのような教材を使い、どれだけの時間学習しているか、本人がどのような目標を持って取り組んでいるかを伝えることで、医師も前向きに診断書や意見書を作成しやすくなります。

学習の進捗や達成感、本人の変化なども具体的に伝えると、学校側への説得力が増し、出席扱いの申請が円滑に進む可能性が高まります。

注意点3・ 学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること

すららを利用して不登校児童・生徒の学習を進める場合、出席扱いの申請において特に重要となるのが、学習時間や学習内容が「学校に準ずる水準」であることです。

すららは、文部科学省の学習指導要領に準拠したカリキュラムを提供しており、国語・算数(数学)・英語・理科・社会など主要教科を網羅しています。

しかし、ただ単にすららで学習したという事実だけでは、学校側が出席扱いを認める根拠としては不十分となる場合があります。

学校に準ずる水準とは、学校で行われている授業の内容や時間数と大きく乖離しない学習活動が継続的に行われていることを意味します。

そのため、すららを活用する際には、毎日の学習時間が学校の時間割と大きくかけ離れていないか、学習履歴や進捗状況が記録・証明できるかが問われます。

すららの学習記録機能やレポートを活用して、どの教科をどれだけ学習したかを明確にし、学校側に具体的なデータを提出できるようにすることが大切です。

また、単元ごとの理解度チェックやテスト結果も、学校に準ずる学習水準を示す有効な資料となります。

学校や教育委員会によっては、個別の判断基準が設けられていることもあるため、すららでの学習内容が学校の教育課程と整合性を持っているか、事前に確認し、必要に応じて相談を重ねることが望ましいです。

出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある

すららを利用して出席扱いを目指す場合、単なる自習では認められない点に注意が必要です。

文部科学省のガイドラインによれば、出席扱いとなるには「学校の授業に準じた学習内容」で学習を進めることが求められています。

すららは教科書の内容に沿ったカリキュラムや学習管理機能が備わっているため、学校の授業に近い形で学習を進めやすい特徴があります。

学校側に対しても、すららの教材内容や学習記録を具体的に提示することで、出席扱いの申請がよりスムーズに進む可能性があります。

学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する

すららを利用して出席扱いを目指す場合、学習時間は学校の授業時間に近づけることが重要です。

一般的には1日2〜3時間程度を目安とし、安定して継続することが求められます。

これは、学校側が「学習の継続性」や「教育課程の履修状況」を判断する際の根拠となるためです。

すららでの学習が学校の授業と同等の意義を持つためには、日々の学習記録や進捗状況をしっかり残し、学校側に提出できるようにしておくことも大切です。

こうした取り組みが、出席扱いの申請を円滑に進めるためのポイントとなります。

全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)

すららを利用して出席扱いを申請する場合、全教科をバランスよく学習することが重要です。

主要教科のみの履修では、学校によっては出席扱いが認められないケースがあります。

国語・数学・英語だけでなく、理科や社会など幅広い教科をすららで学ぶことで、学校側も学習の継続性や意欲を評価しやすくなります。

特定の教科だけに偏らず、全体的な学習計画を立てて取り組むことが、出席扱いの申請を成功させるための大切なポイントです。

注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要

すららを利用して不登校の児童・生徒が出席扱いを目指す場合、学校との定期的なコミュニケーションが重要な役割を果たします。

すららはオンライン学習教材として自宅で学習を進められるため、学校に登校できない状況でも学習の継続が可能です。

しかし、出席扱いの認定には、学習の進捗や成果が学校側に適切に伝わっていることが前提となります。

学校はすららでの学習内容や到達度を確認し、児童・生徒の学びが学校教育と同等であるかを判断する必要があります。

そのため、保護者や本人が学校と定期的に連絡を取り合い、すららでの学習記録や成果を共有することが不可欠です。

学校側も状況把握やサポート体制の調整を行うため、双方の信頼関係が出席扱いの成功につながります。

また、申請手続きや学習計画の相談なども定期的なコミュニケーションを通じて円滑に進められます。

すららの活用を最大限に生かすためにも、学校との密な連携を心がけることが大切です。

出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い

すららを利用して自宅で学習を進める場合、出席扱いと認められるためには、学校と家庭が密接に連携し、学習状況を適切に共有することが重要となります。

多くの学校では、すららでの学習進捗や理解度を家庭から学校へ定期的に報告し、学校側がその内容を確認できる体制が求められます。

すららの学習記録やレポート機能を活用し、学習内容や成果を客観的に示すことで、学校側の理解を得やすくなるでしょう。

こうした情報共有が、出席扱いの申請を成功させる大きなポイントとなります。

月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い

すららを利用して不登校の出席扱いを目指す場合、月に1回程度は学習レポートを提出することが推奨されています。

すららには学習記録を自動でまとめてくれる機能があり、これをダウンロードして学校に提出することで、学習状況を客観的に示すことができます。

定期的なレポート提出は、学校側に継続的な学習の証拠として認められやすく、出席扱い申請の際にも重要な役割を果たします。

レポートの内容が具体的であるほど、学校側の理解も得やすくなるため、学習の進捗や取り組みの様子をしっかり記録しておくことが大切です。

学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する

すららを利用して学習を進めている場合でも、学校側から家庭訪問や面談を求められることがあります。

これは、学校が生徒の学習状況や生活環境を把握し、出席扱いの可否を判断するために重要なプロセスです。

すららの利用状況や学習成果を具体的に説明できるように準備しておくことで、学校との信頼関係を築くことができます。

また、面談や家庭訪問の際には、すららを通じてどのように学習を進めているかを記録やレポートで示すと、より円滑に話が進みやすくなります。

担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い

すららを利用して出席扱いを目指す場合、担任の先生との継続的なコミュニケーションが重要となります。

メールや電話を通じて、すららでの学習状況や進捗をこまめに報告することで、先生も児童生徒の学びを具体的に把握しやすくなります。

こうした情報共有は、出席扱い申請時の信頼性向上や、学校側の理解を得る上でも大きな助けとなります。

すららでの学習内容や成果を客観的に伝えることが、円滑な申請手続きにつながります。

注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある

すららを活用して不登校の児童・生徒が出席扱いを希望する場合、学校への申請だけでなく、教育委員会への申請が必要となるケースがある点に注意が必要です。

特に、すららを利用した学習が「校外学習」として正式に認められるかどうかは、各自治体や学校の判断基準によって異なります。

そのため、学校側が独自に判断できない場合や、規定が明確でない場合には、教育委員会の承認が求められることがあります。

すららを使った学習内容や進捗状況、指導体制などの詳細な報告書や計画書を学校を通じて教育委員会に提出し、審査を受けることが一般的です。

この手続きを怠ると、せっかくすららで学習を継続していても出席扱いと認められない場合があるため、早い段階から学校と連携し、必要な書類や申請手順について確認しておくことが重要です。

また、自治体によっては追加資料の提出や面談を求められる場合もあるため、すららの利用状況を日々記録しておくと申請時に役立ちます。

教育委員会への申請が必要かどうかは地域によって異なるため、事前に十分な情報収集を行い、適切な対応を心がけることが、すららの学習を出席扱いに繋げるための大切なポイントとなります。

教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める

すららを利用して出席扱いを申請する際には、教育委員会向けに提出する資料の準備が重要です。

学校と密に連携し、必要な書類や学習記録、すららの利用状況報告などを整理しておくことで、申請手続きが円滑に進みます。

学校側の指示やフォーマットに従いながら、すららでの学習内容や成果を客観的に示す資料を整えることが、出席扱い認定の成功につながります。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します

すららは、インターネットを活用した学習支援サービスとして、多くの不登校児や学校に通うことが難しい子どもたちに利用されています。

不登校の生徒がすららを活用した場合、一定の条件を満たせば学校での「出席扱い」と認められる可能性があります。

これは、文部科学省が示す「ICT等を活用した自宅学習を出席扱いとするガイドライン」に基づいており、学校側と保護者が連携し、学習の状況や成果をしっかり記録し、学校に報告することが重要です。

すららは学習履歴や進捗状況をデータで管理できるため、出席扱い申請時の証拠として有効に活用できます。

しかし、出席扱いを認めるかどうかは最終的に学校長の判断となるため、事前に学校との十分な話し合いが必要です。

すららを利用する際は、申請の手順や注意点を理解し、学習の継続性や本人の意思を尊重することが成功のポイントと言えるでしょう。

ポイント1・学校に「前例」をアピールする

すららを利用して不登校の生徒が出席扱いとなるためには、学校側に対して「前例」があることをしっかりとアピールすることが重要です。

すららは文部科学省が定める「ICT等を活用した学習活動」として認められており、実際に全国の多くの学校で出席扱いの前例が存在します。

学校側は新しい取り組みに慎重になる傾向があるため、すららを活用した出席扱いが他校で実際に認められていることを伝えることで、申請の説得力が増します。

具体的には、すららの公式サイトや関連する資料、または自治体や教育委員会が公開している事例を提示すると良いでしょう。

こうした情報をもとに、学校側に「すららを使った出席扱いは全国的に広がっている」という事実を伝えることで、担当の先生や校長、教育委員会の理解を得やすくなります。

すららの実績や他校での成功例を積極的に共有し、学校に安心感を与えることが、出席扱いの申請を円滑に進めるポイントとなります。

「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的

すららを利用して出席扱いとなった他校の具体的な事例を学校側へ紹介することは、申請時の説得材料として有効です。

他校での実績があることを示すことで、学校もすららの有用性や信頼性を客観的に把握しやすくなります。

また、同じような状況で成功した例があると、学校側も前向きに検討しやすくなり、申請がスムーズに進む可能性が高まります。

すららの導入事例を資料として準備し、担当教員や校長に説明することが、出席扱い認定を得るための重要なポイントとなります。

すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する

すららの公式サイトには、不登校の児童生徒がすららを活用し、出席扱いとなった事例や実績が紹介されています。

これらの実績紹介をプリントアウトして学校や教育委員会に持参することで、すららを利用した学習が実際に出席扱いとして認められていることを具体的に示すことができます。

客観的な資料を提示することで、学校側の理解や信頼を得やすくなり、申請手続きが円滑に進む可能性が高まります。

こうした実績を根拠として活用することは、出席扱いの申請を成功させるための有効なポイントとなります。

ポイント2・「本人のやる気」をアピール

すららを活用して不登校児童・生徒の出席扱いを申請する際には、「本人のやる気」をしっかりと伝えることが重要です。

すららは自宅学習をサポートするオンライン教材であり、学習の進捗や取り組み状況がデータとして記録されるため、本人が主体的に学習している様子を具体的に示すことができます。

申請時には、すららでどのような目標を立てて学習を進めているのか、日々どの程度の時間をかけて取り組んでいるか、また困難に直面した際にどのように工夫して乗り越えているかなど、本人の学習意欲や自主性を学校側に伝えることが求められます。

すららの学習記録を活用し、定期的な振り返りやレポートを作成することで、本人が積極的に学習している姿勢を具体的にアピールできます。

学校側も「本人のやる気」を重視する傾向があるため、保護者や支援者がすららを通じて本人の前向きな取り組みをサポートし、その様子を客観的なデータやエピソードとして示すことが、出席扱い申請の成功につながる大きなポイントとなります。

本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い

すららを利用して出席扱いを申請する際には、本人が学習を通じて感じたことや今後の目標について自分の言葉でまとめて提出することが重要です。

学校側は、児童生徒がどのように学習に向き合っているかや、すららでの学びが主体的に行われているかを重視します。

そのため、単なる学習記録だけでなく、学習を通じて得た気づきや成長、次に挑戦したいことなどを具体的に記述することで、出席扱いの申請がより認められやすくなります。

また、本人の気持ちや意欲が伝わる内容であることが、学校との信頼関係を築くうえでも有効です。

面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い

すららを利用して出席扱いを申請する際、学校との面談が設けられるケースがあります。

その際には、本人も同席し、自らがすららで学習に取り組んでいることや、どのように努力しているかを具体的に伝えることが重要です。

本人の積極的な姿勢を示すことで、学校側も学習状況や意思をより深く理解でき、出席扱いの申請が認められやすくなります。

保護者だけでなく、本人の声を届けることが、申請成功の大きなポイントとなります。

ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる

すららを活用して不登校の子どもが出席扱いを目指す際には、「無理なく、継続可能な学習計画」を立てることが非常に重要です。

すららは個々の学力や学習ペースに合わせてカリキュラムを調整できるオンライン教材であり、従来の一斉授業とは異なり、子ども一人ひとりの状況に寄り添った学習が可能です。

しかし、いくら柔軟性が高いとはいえ、急激に学習量を増やしたり、目標を高く設定しすぎたりすると、継続が難しくなる場合があります。

すららを利用する際は、まず子どもの現在の学力や生活リズム、不登校となった経緯などを十分に考慮し、無理のない範囲から学習を始めることが大切です。

その上で、毎日の学習時間や進める単元、週ごとの目標などを明確にし、少しずつ達成感を積み重ねていくような計画を立てることで、学習習慣が定着しやすくなります。

また、すららの学習記録や進捗データを活用しながら、定期的に計画を見直し、必要に応じて調整することも成功のポイントです。

無理なく継続できる学習計画を立てることで、すららによる学びが出席扱いの申請においても説得力を持つものとなり、学校や教育委員会からの理解も得やすくなります。

継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる

すららを活用して出席扱いを目指す場合、最も大切なのは学習を継続することです。

不登校の子ども一人ひとりの状況や体調、学習意欲に合わせて、無理のない学習計画を立てることが成功の鍵となります。

すららは個別の進度に対応できるため、本人のペースを尊重しながら計画的に取り組むことで、学習の習慣化や出席扱いの申請成功につながります。

すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう

すららを活用する際には、すららコーチに相談しながら学習計画を立てることが重要です。

不登校の状況や個々の学習ペースに合わせて、現実的なスケジュールを一緒に作成することで、無理なく継続できる学習環境を整えることができます。

すららコーチは、生徒の状況や目標に応じたアドバイスを提供し、出席扱いの申請に必要な学習記録や進捗の管理もサポートします。

適切な計画を立てることで、学校との連携や出席扱いの認定に向けた準備がスムーズに進みやすくなります。

ポイント4・:「すららコーチ」をフル活用する

「すらら」を利用する際に重要な役割を果たすのが「すららコーチ」です。

「すららコーチ」とは、学習者一人ひとりの状況や進度に応じて、最適な学習計画の提案や進捗管理、学習相談などをサポートする専門スタッフのことを指します。

不登校の生徒が「すらら」を通じて出席扱いを申請する場合、学校側への学習状況の報告や証明が必要となる場面が多くありますが、こうした際にも「すららコーチ」が大きな力となります。

例えば、学習記録の取りまとめや、学校への提出書類に関するアドバイスなど、具体的な手続きに関するサポートを受けることができるため、保護者や生徒が安心して学習を継続するための土台となります。

また、モチベーション維持や学習リズムの確立にも寄与し、不登校の生徒が自信を持って出席扱いの申請を進められるよう丁寧に支援してくれます。

「すららコーチ」を積極的に活用することで、学習面だけでなく、心理的な負担の軽減や学校との円滑な連携にもつながるため、出席扱い申請の成功率を高める重要なポイントとなっています。

出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる

すららでは、出席扱いを目指す際に必要となる学習レポートの作成や学習証明の準備について、専門のコーチが丁寧にサポートしてくれます。

コーチは学習の進捗状況を把握しながら、学校への提出書類や必要な証明の作成方法についても具体的なアドバイスを行います。

これにより、保護者や生徒自身が手続きで迷うことなく、安心して出席扱いの申請準備を進めることができます。

すららのコーチング体制は、個別の事情に応じた柔軟な対応が特徴であり、不登校の子どもたちが学びを継続しやすい環境を整えています。

すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します

すららは、オンライン学習教材として多くの不登校児童・生徒に利用されていますが、実際に「すらら」を活用することで出席扱いになるかどうかは、多くの保護者や生徒が関心を寄せるポイントです。

すららを利用した場合、文部科学省が定める「ICTを活用した自宅学習の出席扱い」制度に基づき、学校と連携して適切な申請手続きを行うことで、出席扱いとなるケースがあります。

実際にすららを利用したユーザーからは、「自宅で学習を続けていたことで、学校側が出席扱いとして認めてくれた」「すららの学習記録を提出することで、担任や校長先生とスムーズに話し合いが進んだ」といった口コミが見られます。

一方で、「学校によって対応が異なり、申請が難航した」という声もあり、すららを利用するだけで自動的に出席扱いになるわけではないことが分かります。

すららは、学習の進捗や取り組み状況を記録できるため、出席扱いを希望する際の証拠資料として活用しやすいという利点があります。

こうした実際の体験談や口コミを参考にしながら、すららによる出席扱いの可能性や注意点について理解を深めることが重要です。

良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。

でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました

良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。

良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。

イライラして何度も怒ってしまっていましたが、

良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった

良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。

完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました

悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。

タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました

悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。

キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった

悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。

教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった

悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。

他のオンライン教材よりは高めの印象。

悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問

不登校の子どもを持つ保護者や教育関係者の間で、「すらら」を活用した学習が出席扱いになるかどうかは大きな関心事です。

すららは、オンラインで学習を進められる教材として多くの学校現場でも導入が進んでおり、不登校児童・生徒の学びを支援するツールとして注目されています。

文部科学省は、ICTを活用した自宅学習について、一定の条件を満たせば出席扱いとすることを認めていますが、実際にすららを使った学習が出席扱いとなるかは、学校や教育委員会の判断に委ねられる部分が大きいです。

そのため、すららを利用している場合でも、出席扱いとなるための具体的な申請手順や必要な書類、学校との連携方法など、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

また、すららの学習記録やレポートをどのように提出すればよいか、どの程度の学習時間や内容が求められるのかといった点も、出席扱い申請の際に問われることが多いです。

こうした背景から、すららを活用した学習が出席扱いになるかどうかは、個々の状況や学校との調整によって異なるため、最新の情報や事例を確認しながら慎重に対応する必要があります。

すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?

「すららはうざい」という口コミが見られる背景には、いくつかの要因が考えられます。

まず、すららはオンライン教材として多様な学習スタイルに対応している一方で、その学習システムの特性が一部の利用者に合わない場合があります。

例えば、すららは自動で問題を出題し、間違えると繰り返し解答を促す仕組みが特徴ですが、この反復学習が「しつこい」と感じられることがあります。

また、アニメーションキャラクターによる解説や、テンポの一定した進行が、学習意欲の高い生徒には物足りなかったり、逆に学習が苦手な生徒にはプレッシャーに感じられたりすることもあります。

さらに、すららは保護者や先生が学習状況を細かく管理できるため、監視されているような感覚を持つ生徒もいるようです。

こうした点が、「うざい」という口コミにつながる一因と考えられます。

ただし、すららの学習スタイルが合う生徒には効果的であるという声も多く、感じ方には個人差があると言えるでしょう。

関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較

すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください

すららの発達障害コースは、発達障害や学習障害を持つ子どもたちの学習をサポートするために設計されたオンライン学習サービスです。

すららの料金プランは、入会金と月額料金で構成されており、受講する教科数や学年によって異なります。

発達障害コースも他のコースと同様に、国語・算数(数学)・英語の3教科から選択でき、必要に応じて1教科から複数教科まで受講することが可能です。

すららの月額料金はおおよそ8,000円から10,000円程度ですが、選択する教科数や学年によって変動するため、利用を検討する際は公式サイトで最新の料金を確認することが重要です。

また、入会時には入会金が別途必要となる場合があります。

すららの発達障害コースは、個別の学習進度や特性に合わせてカリキュラムを調整できる点が特徴であり、保護者や支援者との連携を重視したサポート体制も整っています。

料金面だけでなく、子ども一人ひとりに合わせた学びが可能であることも、すららの発達障害コースの大きな魅力となっています。

関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?

すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?

すららは、インターネットを活用したタブレット学習教材として、多くの不登校児童・生徒に利用されています。

近年、文部科学省の通知により、ICTを活用した学習活動が一定の条件を満たす場合、学校での出席扱いとして認められる可能性が高まっています。

すららの学習内容は、学校の学習指導要領に準拠しており、個別の進度に合わせて学習できる点が特徴です。

そのため、すららを利用した学習が出席扱いとなるかどうかは、学校や教育委員会との連携が重要となります。

実際にすららを活用し、出席扱いが認められた事例も報告されていますが、すべてのケースで認められるわけではなく、学校側の判断や必要書類の提出、学習状況の報告などが求められます。

すららを使って不登校の子供が出席扱いとなるには、事前に学校と十分に相談し、要件を確認することが大切です。

関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて

すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください

すららのキャンペーンコードを利用することで、通常よりもお得にサービスを始めることができます。

キャンペーンコードは、すららの公式サイトや提携先、広告などで配布されることが多いです。

実際にキャンペーンコードを使用する際は、まずすららの公式ウェブサイトにアクセスし、新規会員登録や申込手続きの画面まで進みます。

その際、入力フォーム内に「キャンペーンコード」や「クーポンコード」を記入する欄が設けられているので、そこに配布されたコードを正確に入力します。

入力内容に誤りがあると割引や特典が適用されないため、注意が必要です。

また、キャンペーンコードには有効期限や対象となるプラン、利用回数の制限などが設定されている場合があります。

すららの公式サイトやキャンペーンの案内ページで、事前に利用条件をよく確認することが重要です。

適用後は、割引や特典内容が申込内容に反映されているかを必ず確認しましょう。

すららのキャンペーンコードを正しく活用することで、より負担の少ない形ですららを始めることが可能になります。

関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について

すららの退会方法について教えてください

すららの退会方法については、利用を検討している方や既に利用している方にとって重要な情報となります。

すららを退会する際には、まず公式サイトにログインし、マイページから退会手続きを進める必要があります。

マイページ内には「退会」や「解約」といった項目が設けられており、指示に従って必要事項を入力することで手続きが完了します。

ただし、すららの退会には注意点もあります。

例えば、月途中で退会を申し込んだ場合でも、日割りでの返金は原則として行われていません。

また、退会申請のタイミングによっては、翌月分の料金が発生してしまう場合もあるため、事前に利用規約や支払いサイクルを確認しておくことが大切です。

さらに、すららの学習データや進捗情報は退会後に閲覧できなくなるため、必要に応じて記録を残しておくと安心です。

何か不明点がある場合は、すららのカスタマーサポートに問い合わせることで、より詳細な案内を受けることも可能です。

関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?

すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?

すららを利用する際に最も気になる点の一つが、入会金や毎月の受講料以外に追加料金が発生するかどうかという点です。

すららは、基本的に入会時に発生する入会金と、毎月の受講料が主な費用となっています。

教材費やシステム利用料などが別途必要になるオンライン学習サービスも存在しますが、すららの場合、教材はオンライン上で提供されるため、紙のテキストやプリントの購入を求められるケースはほとんどありません。

また、学習を進める上で必要な機器として、パソコンやタブレット、インターネット環境は各家庭で用意する必要がありますが、これはすららが直接請求する料金には該当しません。

加えて、すららでは追加のオプションサービスや特別な講座を利用しない限り、基本料金以外の費用は発生しない設計となっています。

ただし、学年やコースによっては料金体系が異なる場合があるため、申し込み前には公式サイトや資料で最新の情報を確認することが重要です。

すららの料金体系はシンプルで分かりやすいことが特徴であり、予期せぬ追加費用が発生しにくい点は利用者にとって大きな安心材料と言えるでしょう。

1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?

すららは、インターネットを利用した学習支援サービスとして多くの家庭で利用されています。

特に、不登校や家庭学習を選択するご家庭にとっては、柔軟な学習スタイルが魅力の一つとなっています。

一方で、1人分の受講料で兄弟が一緒に利用できるかどうかは、多くの保護者が気になるポイントです。

すららでは、基本的に受講料は1人ごとに設定されており、学習進捗や成績管理、個別のアドバイスなど、各受講生の学習データが個別に管理される仕組みになっています。

そのため、1人分の受講料で複数の兄弟が同時に利用することはできません。

兄弟で利用したい場合には、それぞれに受講登録が必要となります。

ただし、すららの公式サイトやサポート窓口では、兄弟割引や複数人利用に関するキャンペーンが実施されることがあるため、利用前に最新の情報を確認することが推奨されます。

また、兄弟が同時に学習することで、ご家庭内での学習意欲の向上や、保護者による学習サポートの効率化が期待できるというメリットもあります。

すららを兄弟で利用する際には、個別のアカウント登録や料金体系について十分に理解し、最適な利用方法を検討することが重要です。

すららの小学生コースには英語はありますか?

すららの小学生コースでは、英語の学習が可能です。

すららは、国語や算数に加えて英語のコンテンツも提供しているため、小学生の段階から英語力を身につけたいと考えるご家庭にも対応しています。

すららの英語コースは、基礎的な単語やフレーズの習得から始まり、リスニングや発音の練習、簡単な会話表現まで幅広くカバーされています。

特に、アニメーションやイラストを用いた分かりやすい解説が特徴で、子どもたちが興味を持ちながら楽しく学べる工夫がされています。

また、すららは一人ひとりのレベルや進度に合わせて学習内容が自動で調整されるため、英語が初めての小学生でも無理なく取り組むことができます。

さらに、すららの英語コースは学校の授業内容とも連動しているため、学校で学ぶ英語の予習や復習としても活用しやすいのが特徴です。

自宅での学習をサポートするために、保護者が進捗を確認できる機能も備わっており、安心して英語学習を進めることができます。

このように、すららの小学生コースには英語が含まれており、幅広いニーズに対応できる学習環境が整っています。

すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?

すららのコーチは、学習者一人ひとりの状況や目標に合わせてきめ細やかなサポートを提供しています。

すららを利用する際、コーチは学習計画の作成や進捗管理を行い、学習のペースや内容について適切なアドバイスをします。

不登校の生徒の場合、学校生活のリズムが崩れがちですが、すららのコーチは個々の生活スタイルに寄り添いながら、無理のない学習スケジュールを提案します。

また、学習上の疑問点やつまずきが出た場合には、すららのコーチがオンラインで質問に対応し、理解度を高めるためのサポートを行います。

保護者とも連携し、学習状況や課題について定期的にフィードバックを行うため、家庭での学習がより効果的に進むように支援しています。

すららを通じてコーチとコミュニケーションを取ることで、学習のモチベーション維持や自信の回復にもつながる点が大きな特徴です。

参照:よくある質問(すらら公式サイト)

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました

すららは、インターネットを活用した対話型の学習教材として、多くの不登校児童・生徒やその保護者から注目を集めています。

すららの大きな特徴は、学習の進捗や理解度が記録・可視化される仕組みが整っている点にあります。

このため、学校に登校できない期間でも、すららを用いた学習が「出席扱い」と認められるケースが増えています。

文部科学省は、ICT教材を活用した自宅学習を出席扱いとするための一定の条件を示しており、すららもその基準に沿った運用が可能です。

他の家庭用タブレット教材と比較した場合、すららは学習履歴の詳細な管理機能や、教員・保護者との連携サポートが充実している点で優位性があるといえるでしょう。

さらに、すららは個々の学習状況に応じたカリキュラムの調整がしやすく、学校側への報告資料作成もサポートしています。

このような特徴から、不登校の子どもが安心して学びを継続し、出席扱い申請につなげやすい環境が整っていることが、すららの強みとなっています。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ

すららは、不登校の生徒が自宅学習を行う際に利用されることが多いオンライン学習教材です。

近年、文部科学省が推進する「ICTを活用した学習活動」の一環として、すららを活用した自宅学習が学校の出席扱いとなるケースが増えています。

しかし、すららを利用した学習が必ずしも自動的に出席扱いとなるわけではありません。

出席扱いにするためには、学校や教育委員会への申請が必要であり、その際にはすららでの学習記録や指導報告書など、具体的な学習状況を証明する資料の提出が求められます。

また、学校側がすららによる学習内容や進捗を十分に把握できる体制が整っているかどうかも重要なポイントです。

申請手続きにあたっては、担任や校長との事前相談が不可欠であり、すららの活用目的や学習計画を明確に伝えることが成功の鍵となります。

さらに、各自治体や学校によって出席扱いの基準や運用方法には差異があるため、最新のガイドラインや事例を確認しながら慎重に進めることが大切です。

すららを活用した出席扱いの制度や申請手順、注意点について十分に理解し、適切に対応することで、不登校の生徒が安心して学びを継続できる環境づくりに繋がります。